1. はじめに|農業の仕事に興味を持つ人が増えている理由

「農業の仕事にちょっと興味がある」「自然の中で働いてみたい」――そんな想いを抱く人が、ここ数年で確実に増えています。

特にコロナ禍をきっかけに、都市部の生活から地方や自然のある暮らしへと価値観が変化したことで、「人と会わずに、土に触れながら働きたい」というニーズが高まっています。

また、地方移住ブームや、食の安全・地産地消への関心の高まりも相まって、農業は“生き方を見直す仕事”として新たな注目を集めている分野になっています。SNSやYouTubeなどを通じて、実際に農業に挑戦している若者や夫婦の姿を見て、「自分にもできるかも」と感じる人も少なくありません。

とはいえ、「農業って経験がないと無理そう」「体力がないと続かないんじゃ…」と、不安や疑問を感じている方も多いのが現実です。

この記事では、そんな未経験者の方に向けて、農業の仕事にはどんな種類があるのか、どうやって始めればいいのか、そして将来性はどうなのかをわかりやすく解説していきます。

「気になるけど、一歩が踏み出せない」――そんなあなたの背中をそっと押せるような内容をお届けします。

2. 農業の仕事の種類|意外と幅広い働き方がある

「農業の仕事」と聞くと、広い畑で黙々と作業する――そんなイメージを持つ方が多いかもしれません。もちろん、野菜や果物を育てる“現場仕事”は農業の基本ですが、実は農業には想像以上に多様な働き方や関わり方があります。

たとえば、作物の栽培・収穫に加えて、苗の育成、加工・販売、体験イベントの運営、観光農園の接客、さらにはネット通販やSNSでの情報発信まで、仕事の幅は年々広がっています。

また、働き方も1つではありません。農業を仕事にする方法には、以下のようなスタイルがあります。

- 農業法人に就職して働く(雇用就農)

正社員やパートとして、既存の農業法人に所属して働く方法。未経験者でも採用されやすく、給料をもらいながら技術を学べます。 - 独立して農家になる(自営就農)

農地や機材を整え、自分で農業を始めるスタイル。大変ではありますが、自由度も高く、成功すれば大きな収入も期待できます。 - 観光農園や6次産業化(加工・販売)に関わる仕事

いちご狩りやブルーベリー摘み体験の運営、ジャムなどの加工品販売など、“農+観光・商品開発”の領域も人気が高まっています。 - 地域おこし協力隊として農業を学びながら地域に貢献

地方自治体の制度を活用し、地域活動の一環として農業に取り組む方法。一定の収入が保証されているため、未経験でも挑戦しやすいのが特徴です。

このように、農業=ひとつの仕事ではなく、「どんな働き方をするか」「どこで・どう暮らすか」まで含めて選べるキャリアになりつつあります。自分の興味やライフスタイルに合わせて、最適な関わり方を考えていきましょう。

3. 農業は未経験でも始められる?必要なスキルと心構え

「農業って、経験がないと難しいのでは?」

そう思う方は多いかもしれません。でも実は、農業の世界には“未経験スタート”の人がたくさんいます。むしろ近年では、会社員や学生、主婦などさまざまな立場の人が農業に転職・挑戦しており、「ゼロからのスタート」が当たり前になりつつあるのです。

では、未経験から農業を始めるにはどんなことが求められるのでしょうか?

3-1. 必要なのは“知識よりも姿勢”

農業は専門職ではありますが、最初から専門的な知識や技術がなくても問題ありません。多くの農家や農業法人では、実際の現場で作業しながら覚えていくスタイルをとっており、「わからないのが前提」で育ててくれます。

大切なのは、次のような基本姿勢です。

- 体力と健康管理ができること(農業は肉体労働が中心)

- コツコツ地道な作業を続けられること

- 変化に柔軟に対応できること(天候や状況に左右されやすい)

- チームでの作業にも適応できるコミュニケーション力

知識はあとからついてきますが、このような「働く姿勢」や「継続力」がある人ほど、現場では信頼されて成長が早いと言われています。

3-2. 「農業=高齢者の仕事」はもう古い?

かつては「農業=高齢者がやるもの」というイメージが強くありましたが、今やその常識は変わりつつあります。全国各地で、20代〜30代の若手や女性の新規就農者が増加しており、新しい形の農業ビジネスに挑戦する人たちが台頭しています。

SNSやYouTubeで自分の農園を発信したり、デジタル技術を活用した“スマート農業”に取り組んだりと、現代の農業はむしろ若い感性や行動力が求められる場面も増えています。

未経験だからといって不利になることはありません。むしろ「素直に学べる」「柔軟に考えられる」という意味では、未経験者こそ可能性に満ちている存在とも言えるのです。

次章では、そんな未経験者が実際に農業の仕事に就くための具体的な方法をご紹介します。

4. 未経験から農業の仕事に就く4つの方法

「農業に興味はあるけれど、どうやって関わればいいのかわからない」――そう感じている方のために、ここでは未経験から農業の仕事を始めるための代表的な4つの方法を紹介します。それぞれの特徴や向いている人もあわせて解説します。

① 農業法人などに就職する(雇用就農)

もっとも現実的かつ安定的に農業を始められるのが、「農業法人への就職」です。

農業法人とは、企業として農業を行っている組織で、栽培・収穫・出荷のほか、加工や販売までを一貫して行うケースもあります。

給与制で働けるため、収入の見通しが立ちやすく、社会保険なども整備されていることが多いのがメリット。未経験でも採用されるチャンスは十分あり、先輩スタッフから仕事を学びながら成長できます。

「まずは現場を知りたい」「独立の前に経験を積みたい」という方にぴったりの方法です。

② 自治体やJA主催の研修に参加する

各都道府県やJAでは、未経験者向けに農業技術や経営の基礎を学べる研修制度を設けています。期間は数ヶ月〜2年程度で、就農に必要な知識や実技を段階的に習得できます。

研修のあいだに地元の農家とのつながりができたり、就農地や栽培作物を見定めたりすることができるのも大きな魅力です。

研修終了後には農地の紹介や就農支援金の申請サポートを受けられるケースもあるため、独立就農を目指す人には最適なスタートラインと言えるでしょう。

③ 親元就農・農業承継という選択肢も

ご実家が農家であれば、親の農業経営を引き継ぐ「親元就農」や、後継者のいない農家から農地・設備・技術を受け継ぐ「農業承継」という方法もあります。

農業承継は、すでに農地や設備・販路が整っていることが多く、ゼロから始めるよりも時間やコストを大きく抑えられる効率的な方法です。近年は“農業版M&A”として注目されており、後継者を探している農家とのマッチングをサポートする自治体やサービスも増えています。

「一から立ち上げるのは不安」「すでにあるものを活かして始めたい」そんな方にとっては、非常に現実的で合理的な選択肢です。

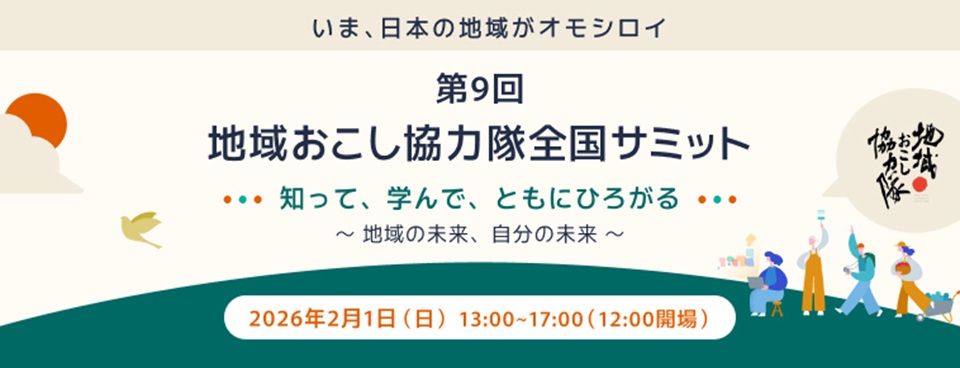

④ 地域おこし協力隊として農業に関わる

「いきなり就農はハードルが高い…」と感じる方には、地域おこし協力隊として農業に関わるという道もあります。

これは総務省が推進する制度で、都市部から地方に移住し、地域の活性化に貢献しながら就農準備を進める働き方です。

任期中(原則1~3年)は月額20万円前後の活動費が支給され、生活基盤を整えながら農業の技術や地域とのつながりを深められるのが特徴です。任期後にはそのまま就農・起業するケースも多数あります。

「農業×地域づくり」「新しい働き方に挑戦したい」という方におすすめです。

このように、農業への入り口はひとつではありません。

自分のライフスタイルや目的、性格に合った方法を選ぶことで、無理なく農業の世界に踏み出すことができます。

5. 農業の仕事のメリット・デメリット

どんな仕事にも良い面と大変な面がありますが、農業は特に「ギャップ」が大きい職業でもあります。憧れや理想だけで飛び込むと、思っていた現実との違いに戸惑うことも。ここでは、農業の仕事のリアルなメリットとデメリットを、未経験者の視点で整理してみましょう。

5-1. 農業のメリット|“自然の中で働く幸せ”と“手応えのある仕事”

- 自然とともに働く心地よさ

季節の移ろいを感じながら、空の下で身体を動かして働ける。オフィスワークにはない開放感や健康的な生活リズムが得られます。 - 自分の手で育てたものが形になる喜び

種をまいてから収穫までのプロセスをすべて経験できるため、「手をかけた分だけ成果が見える」という充実感があります。 - 地域に貢献しながら働ける

地元の人とのつながりや、地産地消・食育などを通じて、社会に直接役立つ実感が得られるのも農業の魅力です。 - 働き方の自由度が高い

自営農家として独立すれば、時間の使い方や経営方針を自分で決められる自由さもあります。副業や家族経営との両立も可能です。

5-2. 農業のデメリット|“理想”だけでは続かない現実も

- 天候や自然に左右されやすい

台風や長雨、猛暑、病害虫の発生など、コントロールできないリスクが常につきまとうのが農業です。 - 収入が安定するまでに時間がかかる

就農1〜2年は初期投資や技術習得に時間を要し、軌道に乗るまで経済的な不安定さがあることは覚悟しておく必要があります。 - 体力・根気・柔軟性が求められる

長時間の作業や肉体的な負担も少なくありません。「きついけど、やりがいがある」という仕事です。 - 孤独になりやすいケースも

個人経営の場合、一人で判断・対応する場面も多く、孤独感を抱える人も少なくありません。地域とのつながりや仲間づくりが継続のカギになります。

農業は、「理想」と「現実」の両方を受け入れる覚悟があってこそ、長く続けられる仕事です。ただ、その覚悟の先には、ほかの仕事では得られない大きな充実感と達成感があります。

6. 農業の将来性とキャリアパス

「農業=時代遅れ」「将来性がない」と思われがちですが、それは過去の話。実は今、農業はテクノロジー・デザイン・ビジネス・教育など多様な分野と結びつき、新しい可能性に満ちた産業へと進化しています。

ここでは、農業のこれからと、未経験者でも広がっていくキャリアの可能性についてご紹介します。

6-1. スマート農業の台頭で“稼げる農業”へ

近年では、ドローンやIoT、AI、センサーなどの技術を活用したスマート農業が全国で広がっています。

たとえば、

- センサーで最適な水や肥料のタイミングを自動管理

- ドローンで農薬散布や生育状況の把握

- クラウドで作業記録・販売データを分析

といった取り組みにより、生産性が大幅に向上し、収益性の高い農業が可能になっています。

未経験者でもITやデジタル技術に強い人材は重宝されており、“農業×テクノロジー”の領域は今後さらに伸びる分野です。

6-2. 6次産業化で“つくる”から“売る”まで担う力が育つ

農業は「作って終わり」の時代から、「加工して売る」時代へ。

農産物を使ったジャムやお菓子、ジュースなどを自ら加工し、自社ブランドとして販売する“6次産業化”によって、農業がビジネスとして成り立ちやすくなってきました。

直販所やオンラインショップ、ふるさと納税など販路も多様化し、マーケティングや商品企画のスキルを活かせるチャンスも広がっています。

6-3. 若手や女性の活躍も広がっている

「農業=高齢男性の世界」というイメージは今や過去のもの。

全国では、20〜30代の若手や女性が農業に参入し、SNS発信や地域ブランドの立ち上げなど、新しいスタイルの農業を実践する人が増えています。

また、農業女子プロジェクト(農林水産省)など、女性の参入を支援する制度も増えており、多様な人材が主役になれる産業へと変わりつつあります。

6-4. 農業のキャリアは“広くて深い”

農業で築けるキャリアは、現場作業にとどまりません。たとえば…

- 農業法人で働きながらステップアップして管理職へ

- 独立して農園経営者・地域ブランドの立ち上げ

- 地域活性化や教育・観光と連携した複業型農業

- 後継者として農業承継し、事業を再設計

など、働きながら自分の“農業の形”を進化させていけるのが大きな魅力です。

これからの農業は、“キツくて地味”な仕事ではなく、創意工夫と情熱で“自分らしい働き方”が実現できるフィールドです。

7. まとめ|未経験からでも農業の仕事は始められる

「農業に興味はあるけれど、経験がない自分にできるだろうか」

そう不安に思っている方にこそ伝えたいのは、農業は未経験からでも始められる“可能性のある仕事”だということです。

実際に、異業種からの転職、地方移住、ライフスタイルの転換として、農業に挑戦する人は年々増えています。農業法人で働く、地域おこし協力隊として関わる、研修を受けてから独立を目指す、既存農家を引き継ぐ──自分に合った入り口は必ず見つかります。

もちろん、農業は楽な仕事ではありません。体力的にも、収入面でも、覚悟が必要な一面はあります。

それでも、自然と共に生き、自分の手で作物を育て、それが誰かの食卓に届くという経験は、他の仕事では味わえない大きなやりがいです。

また、スマート農業や6次産業化、ブランド戦略、ネット販売など、農業は今まさに“進化する仕事”でもあります。あなたの知識やスキル、発想が活きる場面はこれからどんどん増えていくでしょう。

「いつかやりたい」と思っているなら、その気持ちが新しい人生のスタート地点です。

小さな体験からでも、一歩踏み出すことで、見える景色が変わっていくはずです。